镜景·非物质文化遗产丨黑铜为纸,银为墨,一首

- 编辑:admin -镜景·非物质文化遗产丨黑铜为纸,银为墨,一首

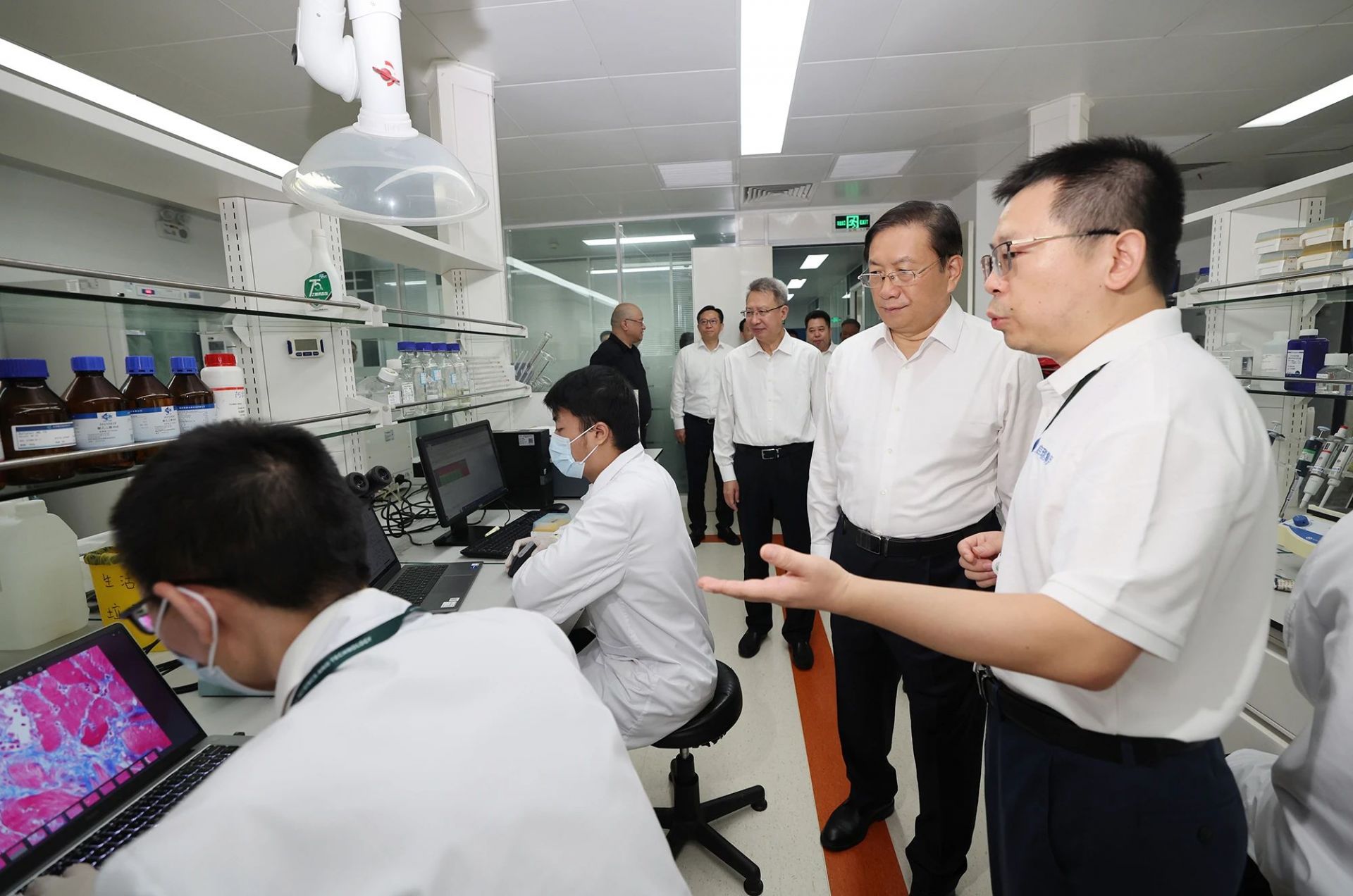

10月25日,在昆明黑塘银走中心,工人们将银片熔化放在黑铜片上,进行“银走”。火光熊熊燃烧,将工人的剪影投射在斑驳的墙壁上。一块朴素的黑铜静静地躺在他的掌心,就像一首沉睡的诗等待着被唤醒。这是金属与生命的相遇——以铜为卷,以银为笔。在体温的浸润下,浅红铜色逐渐演化成深墨色。银白色的线条如月光般流动,在漆黑的背景上拉出灵动的韵律。黑铜银,这一始于清代雍正年间云南航运的做法,于2011年被列入国家级非物质文化遗产名录。不仅是技艺的传承,更是跨越三百年的审美实践。冶炼、雕刻、字画、微雕——全艺术合二为一,创造了“铜如骨,银如魂”的艺术传奇。 “银行”是火与金的舞蹈。制造者按照古法施行秘方,将铜材压成坯体,然后用细如发丝的凿刀在铜的表面勾画出万千景物。当温度达到临界水平时,银块就会在流淌的月光下融化。在工匠的精准引导下,这道光芒如溪流般流过山谷,完美地填满每一个缺口。液态银凝固后,再经过仔细打磨,银丝与黑铜合二为一,在灯光的照耀下闪烁着温暖的珠光,仿佛在冰冷的金属中注入了温暖的血液。 “遮黑”是时代赋予的改变。新完成的青铜器需要工人每天擦拭,让手掌的温度和汗水创造出与金属有着惊人的融合。在这个缓慢的仪式中,铜色逐渐变得乌黑闪亮。因为每个人生命的独特印记,所以每幅作品都具有无与伦比的水墨深度。这就是为什么黑铜和银被称为“活金属”——它们将人类温度和时间的痕迹铭刻在金属的记忆中。这项技能的遗产是撰写越来越多的生活故事。作为黑铜银的第五代传承人,李家儒早年在昆明岳家店学习技艺,但因战乱而被迫中断。晚年无子,他在金永才的精心照顾下看到了希望。当时29岁的金永才从小就痴迷于传统金工技艺。他18岁开始学习制作金银铜首饰,被李嘉茹收为弟子,系统继承了这项濒临绝技的技艺。迷路了。经过多年的刻苦钻研,金永才终于获得了真正的传承,成为国家级非物质文化遗产。如今,在他的手中,黑色的身体里,山川有了灵魂,花鸟有了美丽,银线流淌的地方,有一个又一个觉醒的世界。夜已深了,车间里的火却还没有熄灭。年轻弟子在金永才的注视下,缓缓地舞动着,轻轻抚摸着刚刚完成的铜器,感受着掌心的金属热度,看着它逐渐从浅红色变成了墨色。 “记住这个温度,”老师傅的声音如远山的回声般喊道,“这不仅是技艺的传承,也是我们及时的对话。”当最终的银色图案凝固在墨水中时,这件作品就拥有了自己的生命。它不再是一个简单的金属,而是一首诗,承载着劳动者的温暖、坚韧和不屈不挠的精神。在时间里——在无声中诉说着永恒。新华社记者 姜文耀 摄 10月25日,昆明五塔斯白银通讯中心,工人们在进行铜焊。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,金永才(右)在昆明乌塔斯白银培训中心与弟子交谈。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,金永才(后)在昆明五塔祖印培训中心指导弟子。新华社记者彭一凯摄 分页10月27日,金永才在昆明黑铜银工艺培训中心制作黑铜银工艺品。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,金永才(右)在昆明五塔尊音训练馆与弟子交谈。新华社记者 彭一凯 摄 分页10月25日,金永才(左)在库前与弟子交谈明乌塔斯白银培训中心。新华社记者彭一凯摄 10月25日,昆明乌塔斯尊银培训中心,工人们炼制黑铜。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,昆明黑铜走银培训中心,工人们正在敲打铜片。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,在昆明乌塔斯走银培训中心,工人们正在给粗抛光的铜片浇上银水。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,昆明黑铜银培训中心,工人们正在制作黑铜银首饰。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,金永才在昆明黑铜银步行中心擦拭保存黑铜银作品。新华社记者 彭毅凯 分页10月25日,金永才(右)谈及与弟子在昆明乌塔斯白银培训中心。新华社记者高永伟10月25日在昆明黑铜银行走中心拍摄的黑铜银行走作品。新华社记者彭一凯分页10月25日在昆明文阁尊银培训中心拍摄的黑铜器工匠。新华社记者彭一凯摄分页 10月25日,昆明乌塔斯白银交流中心展品拍摄。新华社记者彭一凯摄分页 10月25日,观众在云南省博物馆拍摄黑铜、银墨盒。新华社记者蒋文耀摄 10月27日,金永才来到昆明云溪社区活动中心找歌剧院的朋友唱戏,对方给他带来了一件黑铜银工艺品来演奏。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,工人们在昆明五塔斯白银交流中心的铜板上刻有凹槽。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,金永才(右)在昆明乌塔斯白银培训中心给弟子们授课。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,金永才(右)在昆明五塔尊音训练馆与弟子交谈。新华社记者 彭一凯 摄 10月25日,昆明五塔走印培训馆,学员们在金永才的指导下进行高效打磨作业。新华社记者彭一凯摄 10月27日,金永才和演员们在昆明云溪社区活动中心排练灯戏。他经常与老朋友一起在假释舞台上表演,他们从他悠扬的歌声和飘逸的衣袖中汲取灵感。他试图将流动的节奏和拉伸的线条融入硬金属中。照片b新华社记者高永伟分页 10月25日,金永才睡在昆明乌塔斯白银培训中心门口。新华社记者 高永伟 摄

10月25日,在昆明黑塘银走中心,工人们将银片熔化放在黑铜片上,进行“银走”。火光熊熊燃烧,将工人的剪影投射在斑驳的墙壁上。一块朴素的黑铜静静地躺在他的掌心,就像一首沉睡的诗等待着被唤醒。这是金属与生命的相遇——以铜为卷,以银为笔。在体温的浸润下,浅红铜色逐渐演化成深墨色。银白色的线条如月光般流动,在漆黑的背景上拉出灵动的韵律。黑铜银,这一始于清代雍正年间云南航运的做法,于2011年被列入国家级非物质文化遗产名录。不仅是技艺的传承,更是跨越三百年的审美实践。冶炼、雕刻、字画、微雕——全艺术合二为一,创造了“铜如骨,银如魂”的艺术传奇。 “银行”是火与金的舞蹈。制造者按照古法施行秘方,将铜材压成坯体,然后用细如发丝的凿刀在铜的表面勾画出万千景物。当温度达到临界水平时,银块就会在流淌的月光下融化。在工匠的精准引导下,这道光芒如溪流般流过山谷,完美地填满每一个缺口。液态银凝固后,再经过仔细打磨,银丝与黑铜合二为一,在灯光的照耀下闪烁着温暖的珠光,仿佛在冰冷的金属中注入了温暖的血液。 “遮黑”是时代赋予的改变。新完成的青铜器需要工人每天擦拭,让手掌的温度和汗水创造出与金属有着惊人的融合。在这个缓慢的仪式中,铜色逐渐变得乌黑闪亮。因为每个人生命的独特印记,所以每幅作品都具有无与伦比的水墨深度。这就是为什么黑铜和银被称为“活金属”——它们将人类温度和时间的痕迹铭刻在金属的记忆中。这项技能的遗产是撰写越来越多的生活故事。作为黑铜银的第五代传承人,李家儒早年在昆明岳家店学习技艺,但因战乱而被迫中断。晚年无子,他在金永才的精心照顾下看到了希望。当时29岁的金永才从小就痴迷于传统金工技艺。他18岁开始学习制作金银铜首饰,被李嘉茹收为弟子,系统继承了这项濒临绝技的技艺。迷路了。经过多年的刻苦钻研,金永才终于获得了真正的传承,成为国家级非物质文化遗产。如今,在他的手中,黑色的身体里,山川有了灵魂,花鸟有了美丽,银线流淌的地方,有一个又一个觉醒的世界。夜已深了,车间里的火却还没有熄灭。年轻弟子在金永才的注视下,缓缓地舞动着,轻轻抚摸着刚刚完成的铜器,感受着掌心的金属热度,看着它逐渐从浅红色变成了墨色。 “记住这个温度,”老师傅的声音如远山的回声般喊道,“这不仅是技艺的传承,也是我们及时的对话。”当最终的银色图案凝固在墨水中时,这件作品就拥有了自己的生命。它不再是一个简单的金属,而是一首诗,承载着劳动者的温暖、坚韧和不屈不挠的精神。在时间里——在无声中诉说着永恒。新华社记者 姜文耀 摄 10月25日,昆明五塔斯白银通讯中心,工人们在进行铜焊。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,金永才(右)在昆明乌塔斯白银培训中心与弟子交谈。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,金永才(后)在昆明五塔祖印培训中心指导弟子。新华社记者彭一凯摄 分页10月27日,金永才在昆明黑铜银工艺培训中心制作黑铜银工艺品。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,金永才(右)在昆明五塔尊音训练馆与弟子交谈。新华社记者 彭一凯 摄 分页10月25日,金永才(左)在库前与弟子交谈明乌塔斯白银培训中心。新华社记者彭一凯摄 10月25日,昆明乌塔斯尊银培训中心,工人们炼制黑铜。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,昆明黑铜走银培训中心,工人们正在敲打铜片。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,在昆明乌塔斯走银培训中心,工人们正在给粗抛光的铜片浇上银水。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,昆明黑铜银培训中心,工人们正在制作黑铜银首饰。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,金永才在昆明黑铜银步行中心擦拭保存黑铜银作品。新华社记者 彭毅凯 分页10月25日,金永才(右)谈及与弟子在昆明乌塔斯白银培训中心。新华社记者高永伟10月25日在昆明黑铜银行走中心拍摄的黑铜银行走作品。新华社记者彭一凯分页10月25日在昆明文阁尊银培训中心拍摄的黑铜器工匠。新华社记者彭一凯摄分页 10月25日,昆明乌塔斯白银交流中心展品拍摄。新华社记者彭一凯摄分页 10月25日,观众在云南省博物馆拍摄黑铜、银墨盒。新华社记者蒋文耀摄 10月27日,金永才来到昆明云溪社区活动中心找歌剧院的朋友唱戏,对方给他带来了一件黑铜银工艺品来演奏。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,工人们在昆明五塔斯白银交流中心的铜板上刻有凹槽。新华社记者彭一凯摄 分页10月25日,金永才(右)在昆明乌塔斯白银培训中心给弟子们授课。新华社记者 高永伟 摄 10月25日,金永才(右)在昆明五塔尊音训练馆与弟子交谈。新华社记者 彭一凯 摄 10月25日,昆明五塔走印培训馆,学员们在金永才的指导下进行高效打磨作业。新华社记者彭一凯摄 10月27日,金永才和演员们在昆明云溪社区活动中心排练灯戏。他经常与老朋友一起在假释舞台上表演,他们从他悠扬的歌声和飘逸的衣袖中汲取灵感。他试图将流动的节奏和拉伸的线条融入硬金属中。照片b新华社记者高永伟分页 10月25日,金永才睡在昆明乌塔斯白银培训中心门口。新华社记者 高永伟 摄